日本のお正月といえば、家族や仲間と食卓を囲み、一年の始まりを祝う特別な時間です。その中心にあるのが「おせち料理」「雑煮」「餅」といった伝統的な料理。これらは単なる食事ではなく、健康や繁栄を願う意味を込めて受け継がれてきました。

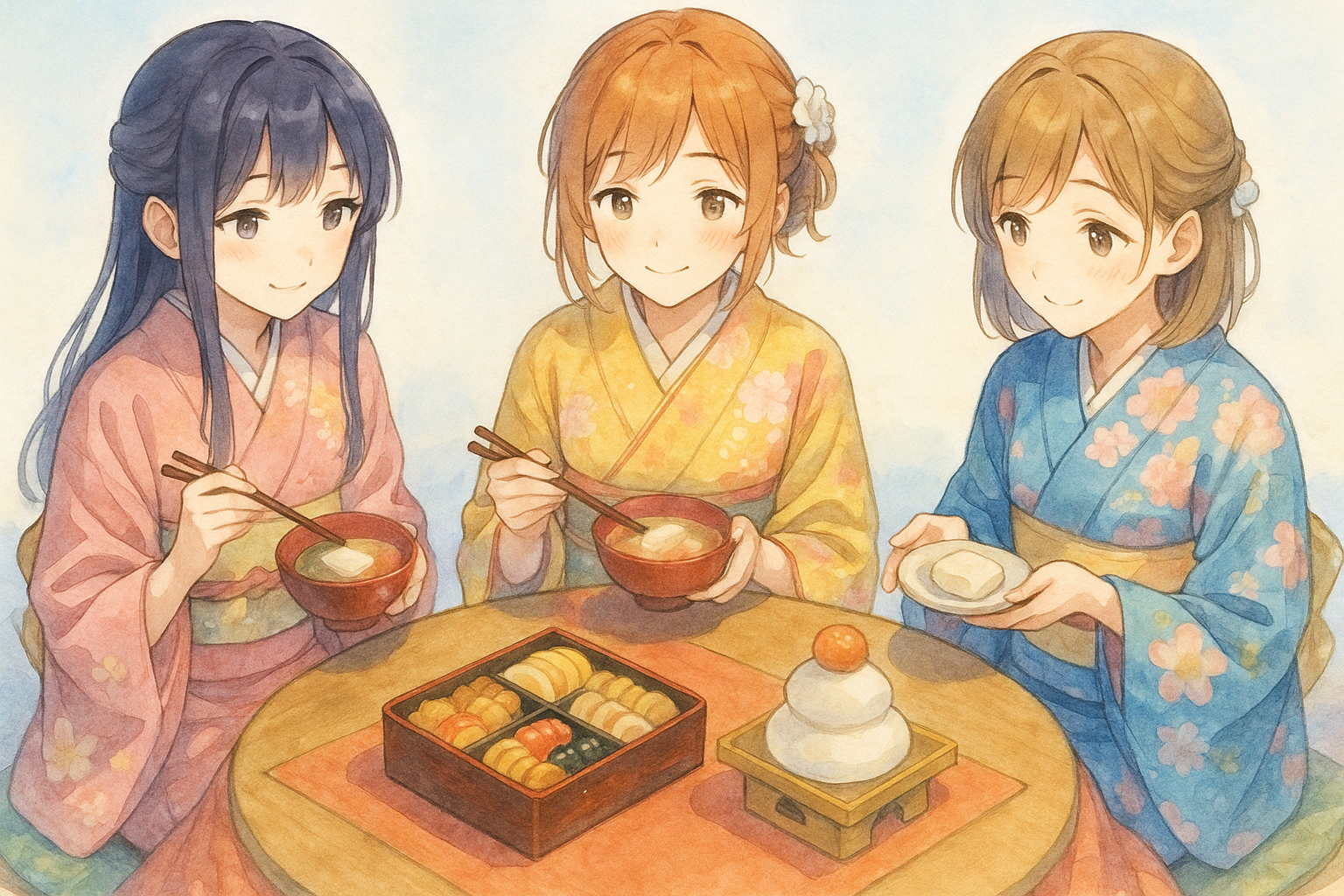

そして興味深いのは、こうした正月料理がアニメ作品の中でも頻繁に描かれていることです。食卓の風景を通して、キャラクターの家族関係や友情、新しい一年への希望が表現されているのです。本記事では、日本のお正月料理の基本を紹介しながら、アニメの中で描かれるシーンを通して日本文化を見ていきましょう。

日本のお正月料理とは?

おせち料理

おせち料理は、古くは宮中の「節供(せっく)」に由来し、やがて庶民の家庭でも正月に特別な料理を用意する習慣として定着しました。

- 黒豆=「まめに暮らす」=健康長寿

- 数の子=子孫繁栄

- 伊達巻=学問成就

- 昆布巻き=「よろこぶ」にかけて喜びを呼ぶ

重箱に料理を詰めるのは「めでたさを重ねる」という願いの表れです。

雑煮

雑煮は日本各地で大きく異なる料理です。

- 関東=角餅を焼いて醤油仕立ての澄まし汁

- 関西=丸餅を煮て白味噌仕立て

雑煮はその家や土地の伝統が表れる料理であり、日本文化の多様性を感じさせます。

餅と鏡餅

正月に欠かせない餅は、年神様へのお供えとしての役割も担っています。鏡餅を飾り、年が明けると家族で分け合って食べることで、一年の健康を祈ります。

また、アニメでは餅を食べすぎたり、喉に詰まらせるといったギャグが定番で、正月の象徴的食材としても馴染み深い存在です。

正月の飲み物

料理とあわせて、お屠蘇や甘酒を飲む習慣もあります。お屠蘇は邪気を払う薬酒であり、甘酒は子どもから大人まで楽しめる冬の飲み物。これらもまた正月らしさを演出する要素です。

アニメに描かれるお正月料理シーン

家族団らん型:クレヨンしんちゃん

「クレヨンしんちゃん」では、家族でおせちや雑煮を食べるシーンがしばしば登場します。ギャグを交えながらも、家族そろって食卓を囲む姿は温かく、どこか懐かしさを感じさせます。特に海外のファンにとっては、日本の家庭文化を垣間見る貴重な窓口となっています。

仲間・友情型:らき☆すた

「らき☆すた」では、こたつに入りながらおせちをつまんだり、初詣に出かけたりと、典型的な日本の正月が描かれています。キャラクターたちの何気ない会話や仕草を通じて、読者は「日本の正月あるある」を疑似体験できるのです。海外ファンにとっては、このアニメが日本文化を知る“教科書”のような存在になっています。

仲間・友情型:けいおん!

「けいおん!」の正月回では、メンバーが集まってお雑煮を囲みます。和やかな雰囲気の中で、仲間との絆や新しい一年の始まりが描かれ、正月料理が青春アニメの象徴的シーンに取り込まれています。

コメディ型:銀魂

「銀魂」では、餅を喉に詰まらせるキャラクターや、おせちをめぐるドタバタ劇が描かれ、正月料理が笑いのネタとしても活用されています。文化的な背景を知らなくても笑えるギャグですが、日本人にとっては「正月あるある」として共感できる部分でもあります。

世界的知名度型:ジブリ作品

ジブリ映画の中では「千と千尋の神隠し」に登場するご馳走のシーンが有名です。正月料理そのものではありませんが、食べ物に込められた意味や“食べすぎることへの戒め”を象徴的に描いており、文化解説の対比に最適です。

また「となりのトトロ」では、田舎の食卓や季節の食べ物が印象的に描かれており、日本の家庭と自然のつながりを感じさせます。これらの作品を通じて、海外の観客も日本文化の雰囲気を味わうことができます。

アニメから見える「お正月文化の意味」

- 家族アニメ=団らんと温かさ

- 青春アニメ=友情と新しいスタート

- コメディ作品=笑いを通じた文化共有

- ジブリ映画=食文化の普遍性

アニメに描かれる正月料理は、単なる食事ではなく文化の象徴として機能しています。こうした多様な描き方を通じて、正月料理は「絆」や「門出」を象徴するものとして表現されています。アニメを見た海外ファンは、単に物語を楽しむだけでなく、その背景にある日本の文化を自然に学んでいるのです。

まとめ

日本のお正月料理は、健康や繁栄を願う意味を持ち、家族や仲間との絆を深める役割を担っています。おせちや雑煮、餅といった料理は、それぞれに由来や地域性があり、日本文化の豊かさを映し出す存在です。

アニメ作品に登場する正月の食卓は、その文化を視覚的に伝える重要なシーンです。クレヨンしんちゃんやらき☆すた、けいおん!の家庭的・青春的描写、銀魂のコメディ、そしてジブリ作品の普遍的表現を通して、私たちは「正月料理=日本文化の縮図」であることを実感できます。

好きなアニメから日本の正月文化を知ることは、作品の楽しみを広げるだけでなく、日本の暮らしや伝統をより身近に感じるきっかけとなるでしょう。

※AIツールを活用して情報を整理し、読みやすさとわかりやすさに配慮して記事を作成しています。

コメント